寿永二(1183)年、父・義仲は以仁王の遺児・北陸宮を奉じて挙兵。信濃を中心に勢力を広げたが、同じ源氏の源頼朝に対しては独立した行動を取った。

頼朝と対立していた叔父の新宮十郎行家を庇護したことで、同年三月に武力衝突寸前となったが、義仲が一一歳の嫡子・義高を人質として鎌倉へ差し出すことで、両者の和議が成立。

義高は家臣にして信濃の名族であった海野幸氏や望月重隆等を伴い、頼朝の長女・大姫の婿という名目で鎌倉へ下向した。

倶利伽羅峠の戦いにおける大勝を経て、七月に義仲は上洛したが、田舎育ちにて都で必要とされる立ち居振る舞いを存知ない義仲は皇族・貴族と上手く付き合えずに無礼な振る舞いで嫌われ、部下による乱暴狼藉を抑えられなかったことから京を治めることに失敗し、後白河法皇とも対立した。

その法皇に対して一一月一九日に義仲は法住寺合戦で打ち破って幽閉し、遂に法皇は頼朝追討の院宣を出した。

頼朝は都に弟の範頼と義経を義仲追討軍して派遣し、寿永三(1184)年一月、義仲は宇治川の戦いで追討軍に敗れ、粟津で討死にした。

父・義仲が討たれたことにより、人質として鎌倉にいた義高の立場は悪化。

義仲討死から三ヶ月を経た四月二一日、頼朝が義高を誅殺しようとしていることを知った大姫は、義高を密かに逃がそうとした。義高と同年の側近で、いつも双六の相手をしていた海野幸氏が義高に成り代わり、義高は女房姿に扮して大姫の侍女達に囲まれ屋敷を抜け出し、大姫が手配した馬に乗って鎌倉を脱出した。

しかし夜になって義高脱出が露見。激怒した頼朝は幸氏を捕らえ、堀親家を派遣し、義高を討ち取るよう命じた(←捕縛ではない)。

義高は四月二六日に武蔵で追手に捕らえられ、入間河原で親家の郎党・藤内光澄に討たれた。源義高享年一二歳。

人質経緯 ある意味、降伏の証である。

源義高が源頼朝の元へ人質として差し出されることになったのは、両者が対立したからである。

義仲と頼朝は従兄弟同士ではあったが、はっきり云って親の代から劣悪な仲にあった。

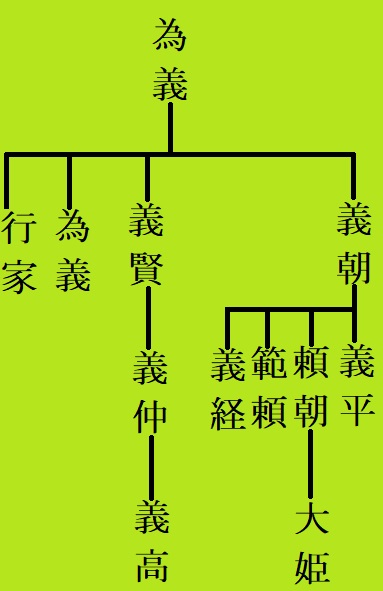

まずは下記の家系図を見て頂きたい。

同父兄弟でありながら、義仲の父・義賢(よしかた)と頼朝の父・義朝は領地を巡って対立し、義賢は義平(義朝長子・頼朝長兄)に殺されている(大蔵合戦)。義賢が殺された時、義仲はまだ乳飲み子で、義平は義仲も殺害せんとしたが、義賢の家臣達が連れて信濃木曽谷に逃れ、その地に育ったことで義仲は一般に「木曽義仲」の名で通ることとなった。

当然、長じた義仲は義朝・義平を「父の仇」と見た。だが既に大蔵合戦の四年後に起きた平治の乱で義朝も義平も落命していた。その時点での義仲はまだ六歳で、仇討ちに出られる年齢でもなく、源氏自体が落ち目となった中、まずは生き延びるの必死だった。

長じた義仲にとって、頼朝に対してどれほどの敵意があったのかははっきりしない。ただ、武家の通例で父親の最期、その仇については周囲の者に教えられただろうから、直接手に掛けた人物ではなくても、義仲が頼朝に良い感情を抱けたとは思えない。

一方で、両者が血縁の近い身内であることも事実である。殊に平家によって源氏が滅亡一歩手前まで追い込まれている状況にあっては、同じ源氏として手を組むのもおかしい話ではない。

大義名分的にも、平治の乱以降落ち目立った日本各地の源氏が立ち上がったのは以仁王(後白河法皇第二皇子)の令旨によるもので、それを伝えて回ったのは義仲・頼朝の叔父・行家だった。後に対立し、殺し合うことになったこの者達も、その時点では「同じ源氏同士争っている場合ではない。以仁王の令旨を大義名分にまずは平氏を倒しつつ、勢力を拡大すべし。」と考えたことだろう。

少し話が横路に逸れるが、義仲には兄・仲家がいた。この兄は義平の魔手から木曽谷に逃れた後、源頼政の元に行き、養子となっていた。頼政は平治の乱に際して朝敵となることを恐れて平清盛方についたため、乱後源氏では唯一優遇され、従三位の位を得たことから「源三位」と称された人物だったが、平家の側近くにいたことで後白河法皇達が平家と仲違いした際に以仁王からいの一番に頼られた。

だが、周知の通り、義仲や頼朝が令旨を受けた頃には平家追討の目論見は漏れ、以仁王も頼政も討ち死にしていた。そして養子だった仲家も運命を共にしていた。

推測になるが、義仲にしてみれば、顔も覚えていない父の仇よりも、ある程度の年齢まで木曽谷で共に育った兄の仇の方が重要だったのではあるまいか?

同時に、義朝一家への仇討ちに走らんとしても、木曽と伊豆とでは家格に雲泥の差があった。共に清和天皇の血を引く河内源氏にあっても、その嫡流は義朝で、保元の乱後には左馬頭の官職を得て、棟梁とされていた。

それに引き換え、義賢は次男で、甥の義平に殺害された際にも義朝が素早く朝廷工作を行ったことで、義賢側に非有り、とされたため、義朝・義平が罪を問われないばかりか、義仲は罪人の身内として流浪していた立場だった。当然、いざ源氏に味方するにしても、頼朝に付くのと、義仲に付くのとでは格が違うし、坂東武者にとって距離的にも頼朝の元に駆け付ける方が容易で自然だった。

かかる背景からしても、義仲側から頼朝に喧嘩を売るのは自滅行為に等しく、後に平家追討の際にも北陸道を通ったことを見ても、感情はどうあれ、義仲から頼朝に敵対する意思はなかっただろう。

だが、血の繋がりとは異なもので、源氏一族内の醜い争いは絶えず、寿永二(1183)年二月、頼朝と敵対し敗れた志田義広(源為義三男、つまり頼朝の叔父)、頼朝から追い払われた行家が義仲を頼って身を寄せ、この二人の叔父を庇護したことで頼朝と義仲の関係は悪化した(一説に、甲斐源氏の武田信光が娘を義高に嫁がせようとして断られた腹いせに、義仲が平氏と手を結んで頼朝を討とうとしていると讒言したとも云われている)。

いずれにせよ、一触即発となったが、武力衝突寸前に和議が成立し、三月に義仲は義高を人質として鎌倉に送ることで決着した。

一族内で殺し合うことが珍しくなかった時代だが、それでも血の繋がりは大切だったものか、義高は頼朝の長女で、又従兄弟でもある大姫の許嫁とされた。時に義高一一歳、大姫六歳のことだった。

待遇 微妙である。 源義高は源頼朝と敵対した源義仲の子だったが、同時に義仲と頼朝は同じ祖父(為義)を持つ従兄弟同士であった。

だが、上述した親同士の経緯もあり、同族ではあっても良好な仲とはお世辞に云えなかった。だが、義高は頼朝の長女である大姫の許嫁とされた。鎌倉武士にしてみれば「棟梁の婿」である。恐らくは、上辺だけでもそれなりの敬意を払った対応をされたと思われる。

まあ、結果的に義高はすぐに殺されたから、人質特有の悲惨さに見舞われた人物と云うことになる。

さて、ここからの記述は、閲覧者の皆々様には薩摩守が尋常じゃない源頼朝嫌いであることを念頭に置いて閲覧を進めて頂きたい。例によって、個人的感情で実像以上に頼朝、そして今回に限っては妻の北条政子をぼろくそに貶す可能性が高いので(苦笑)。

上述した様に義高が鎌倉に送られてきたのは一一歳の時のことである。頼朝にしてみれば、自分が伊豆に流されて来た時が一四歳だったので、現代で云う中学生と小学生高学年の差異は些細なものだったと思われる。

頼朝はそこから二〇年の歳月、鳴かず飛ばずで生き、立場こそ「源氏の棟梁」でありながら、外出時は監視付きで、惚れた女との恋愛は平家の威光を恐れる女の親によって潰された。そんな青春時代を歩んできた頼朝にしてみれば、まだ六歳の長女・大姫と、一一歳の義高との婚約など、「どう転んでもおかしくないもの。」で、反故に際しては丸で罪悪感など抱かないか、抱いたとしても「自分が歩んできた道よりマシ!」と思ったことだろう。

ただ、武士よりも政治家として優れていた頼朝は、義高を手元に置いている状況を最大限利用したことだろう。一番の目的は義仲の反逆を封じることで、義仲が頼朝に忠実な源氏の一員として平家追討の最前線で働いてくれるなら、頼朝は自兵を損ずることなく鎌倉での地固めに専念出来る。

実際、義仲追討の院宣を受けた後も、頼朝は義仲追討、平家追討を二人の弟(範頼・義経)に託し、自らは地固めに専念した。

となると、義仲を忠実な手駒にする為に、「将来の婿」として内外に喧伝し、義仲に対しては忠誠心を高め、外部に対しては源氏の一枚岩振りをアピールする為にも、義高をそれなりに優遇していたと思われる。

薩摩守がそう考える最大の根拠は大姫のべた惚れぶりである。

もし、頼朝が義高と大姫の婚約をそれほど重視していなければ、婚約を口約束だけにして、大姫の幼さを理由に二人を合わせないことだって出来た。だが、実際に二人は婚約者として顔を合わせており、六歳の身ながら、大姫は義高を深く愛していた。

義仲と頼朝が袂を別ち、宇治川の戦いを経て義仲を討ち取った経緯は当初義高には伏せられていた。ただでさえ、義朝家は「祖父の仇」なのに、ここに「父の仇」が加わっては、婚約もへったくれも無く、義高が何時頼朝に反旗を翻しても全くおかしくない。否、そのまま婿に収まる方がおかしいと云えるだろう。

当然の様に頼朝は義高に父のことを知らせぬまま、その命を奪うことにした。

だが、頼朝にとって計算外だったのは、義高周辺に思いの外情報通や、義高に随身する者が居たことだった。しかもその筆頭は愛娘だった。

義高を誅殺せんとの計画は何処からか漏れ、大姫の知るところとなった。まだ七歳の大姫にこんな大事が知らされたのだから、大姫は現代で云う小学校低学年の幼女とは思えない程一途だったのだろう(←ある意味、さすがは政子の娘である)。

上述した様に大姫は義高側近と協力して義高を逃がさんとしたが、周知の通り失敗に終わった。

義高の死を知った大姫の嘆きは尋常ではなく、病床に付し、飲食もままならず衰弱した。

娘の病態を知り、愕然とした政子はその理由が義高の死に有ったと知ると、義高を殺害した藤内光澄の不始末だとして、その処分を迫り、義高殺害の二ヶ月後に、命令に従っただけなのに光澄は晒し首となった…………。

本当に何とかして欲しい、この外道夫婦……………過去作でも触れたが、頼朝の浮気を知った政子が浮気相手の家を破壊させた際に、頼朝は政子ではなく、政子の指示に従った実行者を処罰したなんてこともあったが、片方の命令に忠実に従って、その配偶者から厳罰を求められるなんて堪ったもんじゃなく、理不尽極まりない!!

恐らく恐妻家の頼朝のことだから、政子の激怒を受けた際に、「儂は義高が逃げたから捕えよ、と命じただけで、殺せとは命じていない…………光澄が勝手にやったか、捕らえ損ねて殺してしまったのだろう……。」と云って、責任転嫁したのだろう。

頼朝の云ったことが事実なら、政子が光澄に怒りを抱くのも分からないではないが、薩摩守はそうは思わないし、もしそうだとしても処刑、それも晒首は行き過ぎである。

推測が続くが、大姫が深い悲しみに陥ったのには、義高を失った悲しみが一番の要因だろうと思われるが、両親の卑劣振りもあったのではなかろうか?

時代的なものから、薩摩守は頼朝が義高を殺害したことをある程度は止むを得ないことと思っている。後世義経の妻・静御前に同情的で、彼女を何かと庇った政子も、しずかの産んだ子が男児だった際に、その殺害を止めることは出来なかった。

また、義高逃亡に協力した側近二人はその後頼朝に仕え続けているので、義高殺害は時代的にも、状況的にも止むを得なかったと思われる。だが、本当に娘のことを想うなら、こっそり事を運んだり、実行を命じられたものに責任転嫁したりするのではなく、武家の習いを説いた上で、頼朝が誠心誠意娘に謝罪することが肝要だったと思われる。

七歳の幼女相手に無茶な話かもしれないが、幼さを考慮するなら、義高とは挨拶程度にして身近に置かないことで情が移らないようにするなどの配慮をするべきだった事だろう。

勿論、薩摩守は頼朝・政子に、大姫への愛情が無かったとは思わない。大姫の悲しみを癒す為に遠近の寺院にその供養・祈祷を命じたと云うし、後に大姫を貴族や皇族に嫁がせんとしたのも、娘に女としての幸せを願った面も間違いなくあるだろう。

だが、大姫の心の傷は一生消えなかった。大姫が義高を忘れることはなく、義高を想って度々病床に伏し、縁談は断固として(自害まで仄めかして)断り、建久八(1194)年七月一四日に二〇歳の若さで病没した。

幼くして人質にされ、名目上は婿とされながらもすぐに殺害された義高の人生は同情してもし切れないが、僅か一年の婚約者生活だったにも関わらず大姫にここまで愛されたことがせめてもの慰めにならないものだろうか。

前頁へ戻る

冒頭へ戻る

戦国房へ戻る

令和七(2025)年七月一四日 最終更新