第拾参頁 徳川光貞und松平頼純…………征夷大将軍輩出を狙って

兄

弟

兄弟関係

|

|

第拾参頁 徳川光貞und松平頼純…………征夷大将軍輩出を狙って

兄

名前 徳川光貞(とくがわみつさだ) 生没年 寛永三(1627)年一二月一一日〜宝永二(1705)年八月八日 通称 對山 父 徳川頼宣 母 理真院 一家での立場 庶長子 主な役職 紀伊藩第二代藩主、権中納言

弟

名前 松平頼純 生没年 寛永一八(1641)年一月四日〜正徳元(1711)年一〇月七日 通称 源性院 父 徳川頼宣 母 越智氏 一家での立場 三男 主な役職 伊予西条藩藩主

兄弟関係

血筋 紀伊徳川氏 父 徳川頼宣 兄弟関係 異母兄弟 年齢差 一四歳違い

兄・光貞

寛永三(1627)年一二月一一日、御三家の一つ、紀伊徳川家初代藩主・徳川頼宣を父に、理真院を母に、庶長子として紀伊和歌山城に生まれた。幼名は父と同じ長福丸(ながとみまる)。この名前は紀伊徳川家嫡男に与えられる幼名で、妾腹の生まれとはいえ、嫡男に等しい待遇だったことが分かる。

寛永一〇(1633)年九月五日、僅か七歳で元服。同時に初めて三代将軍徳川家光に謁見し、家光から「光」の偏諱を賜って徳川光貞と改名した。

寛文七(1667)年、四一歳で父・頼宣から家督を継ぎ、家光・家綱・綱吉の三代の将軍に仕え、善政を施して領民から慕われた。

特に第五代将軍綱吉とは、嫡男・綱教に将軍の一人娘・鶴姫が嫁いだこともあって、元禄一〇(1697)年、麹町の紀伊藩屋敷に綱吉を招くほど縁が深かった。

その時綱吉は饗応した光貞の三男・頼職(よりもと)、四男・頼方(よりかた。後の吉宗)にもそれぞれに三万石を与えて小大名に取り立てて酬いる程だった。

光貞は自分と同じ御三家の二代目藩主にして従兄弟でもあった尾張光友・水戸光圀と様々な意味で同じ立場にあった。それゆえ親近感を持つ一方で、ライバル意識も強かった。

光圀が血統の順序にこだわって、「綱吉公の次の将軍職は、綱吉公の亡兄・綱重公の子息・綱豊(家宣)殿が継ぐべき。」と意見していたことに光貞も口頭上では同意していたが、腹の内では綱吉の娘婿となった綱教か、綱教と鶴姫の子を六代将軍にせんとの念を強めていた。

その意気込みが有ってか、光貞はなかなか隠居せず、藩主在位は約三一年に及んだ。

元禄三(1690)年に光圀が、元禄六(1693)年に光友が隠居したが、光貞の隠居はその五年後の、元禄一一(1698)年のことだった。

そして元禄一三(1700)年に光友・光圀が相次いで世を去り、二代目として一人生き残った光貞は徳川家的にも最長老といえる立場に就き、紀伊の優位は揺るがないかに見えた。

だが、宝永元(1704)年、疱瘡に罹った鶴姫が死去したことで紀州と将軍家の繋がりは著しく弱まり、その年の暮には将軍世子は綱豊に決した。これにより、紀伊家からの征夷大将軍輩出は吉宗の代にまでずれこんだのは周知の通り。

鶴姫逝去はその後紀州を襲った悲劇の序曲でとなり、翌宝永二(1705)年五月一八日には鶴姫の後を追う様に綱教が四一歳の若さで光貞に先立って世を去った。

綱教には子が無かったが、三男・頼職を養子に四代目藩主として紀伊藩を相続することが辛うじて認められたものの、息子夫婦の不幸にすっかり気落ちした光貞は宝永二(1705)年八月八日に薨去した。徳川光貞享年七九歳。

光貞薨去から丁度一ヶ月後の同年九月八日に四代目藩主となっていた頼職が二六歳の若さで病死した。危篤に陥った光貞の元に駆け付けんとして強行軍で紀州に帰還したことが体を蝕んだもので、頼職は光貞の死に目には会えたが、そのまま自らも死の床についてしまった(それゆえ光貞の葬儀は頼方が喪主を務めた)。

僅か四ヶ月足らずの間に三代目藩主、二代目藩主、四代目藩主に死なれると云う不幸に見舞われた紀州藩は三君の盛大な葬儀代による財政圧迫もあって、五代目藩主となった頼方改め吉宗による再建までしばし雌伏の時を過ごすことを余儀なくされたのだった。

弟・頼純

寛永一八(1641)年一月四日、御三家の一つ、紀伊徳川家初代藩主・徳川頼宣を父に、側室・越智氏を母に、三男として紀伊和歌山城に生まれた。幼名は小松丸(こまつまる) 。

正保二(1645)年、五歳の時に第三代将軍・徳川家光に謁見。承応三(1654)年に元服し、従四位少将左京大夫に叙された。

但し、紀伊藩主を継いだ兄・光貞とは違って、藩主候補になれない小松丸には徳川の姓は名乗れず、慣例に従って松平の姓と、父・頼宣の偏諱である「頼」の字が与えられ、松平頼純となった。

この時代、家督を継いだ男児の弟達は「部屋住み」と呼ばれ、謂わば兄に養われる身で、ひどい時には「兄の厄介者」とさえいわれた。

そんな中、他家の養子に迎えられるのは運の良い方だったが、頼純は更に運が良く、四代将軍家綱の時代である寛文一〇(1670)年、五年前に改易となっていた一柳直興の伊予西条藩三万石を与えられ、独立した大名に列せられた。

以後、頼純が治めた西条藩は紀州藩の支藩とも云える立場にて兄・光貞とその後継者達を支えた。

宝永三(1706)年、頼純は後継者としていた四男・頼雄を勘当・廃嫡し、更には渋谷の西条藩下屋敷の一室に幽閉するという仕打ちに出た。代わって五男・頼致(よりよし)が世子となった。

だが、宝永六(1709)年七月五日、重臣の渥美勝之が頼雄を想って頼純に強く諫言したため、これに怒った六九歳の頼純は自ら抜刀して渥美を斬ろうとしたが、老齢の為に果たせず、とどめは頼致が刺した、という一大事件が起きた。

かように、老齢による衰えが著しかったが、生涯隠居せず、正徳元(1711)年一〇月七日逝去。松平頼純享年七一歳。翌月家督は世子・頼致が継いだ。

頼純逝去から五年後の享保元(1716)年、第七代将軍・徳川家継が夭折したことで、実家・紀州藩主で甥の徳川吉宗が第八代征夷大将軍に就任。空位となった紀州藩主には頼致が就任し、徳川姓と吉宗の偏諱を与えられて徳川宗直と改名した。

ここに「紀伊家から将軍を輩出する。」と云う頼純と兄・光貞の生前の夢が叶い、頼純の子孫は紀伊家に帰し、遥か後に一四歳将軍・徳川家茂が誕生したのもこの時代の血筋が多いに絡んでいた。

兄弟の日々

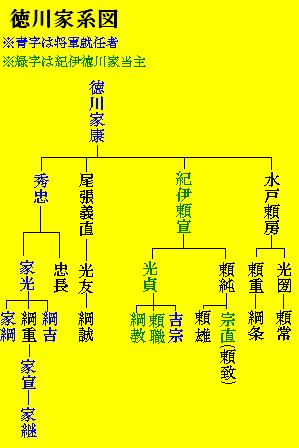

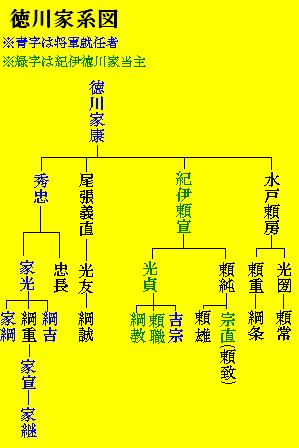

徳川光貞と松平頼純の兄弟を考察するに当たって、まずは紀州藩というもの、及びそれに属する血族を理解する必要がある、と薩摩守は考える。

個人的に、薩摩守は、紀州藩に連なる一族を一言で云い表すなら、「野心家一族」と捉えており、そのカラーは早くも藩祖・徳川頼宣に始まると見ている。

紀州藩祖・徳川頼宣は徳川家康の一〇男として慶長七(1602)年に生まれた訳だが、その後数年で頼宣の身分はほぼ確定していた。

頼宣が物心つく頃−仮に七歳と想定すると−慶長一三(1608)年の時点には生きていた兄弟は三兄・秀忠、六兄・松平忠輝、九兄・義直、末弟・頼房のみで、最年長の秀忠は第二代征夷大将軍に就任し、豊臣家は健在でも諸大名に対する影響力は著しく低下し、かつては「息子に非情」と云われた家康も、頼宣・頼房が幼少の頃は膝の上に座らせるようになっていた。

そんな状況下でやがて義直・頼宣・頼房が御三家の祖となり、「将軍家本家の血統が途絶えるような事態が起きた際の保険」とされたが、父家康、年の離れた兄・秀忠が薨じ、家光の代になると、頼宣達三兄弟は「将軍様の叔父」として年の近い甥である家光を補佐し、「御三家初代にして筆頭」という立場で諸大名の頭に君臨した。

そんな時に頼宣が将軍の地位に野心を抱いていたのでは?と目された事件、「慶安の変(由比正雪の乱)」が勃発した(厳密には直前に未然に防がれた)。

この事件で頼宣は「由比を裏で糸引いていたのでは?」と疑われた。

疑念に対して頼宣は「外様大名の加勢する偽書であるならともかく、頼宣の偽書を使うようなら天下は安泰である」と笑い飛ばす姿勢を見せ、幕府も疑念の原因となった書状を「偽造」と断じたが、頼宣はこの疑念のためにその後一〇年間紀州への帰還が叶わなかった。

これを背景に推察するに、事件に頼宣が関与したか否かはさておき、頼宣並びに紀州家は謀反まで考えなかったにせよ、ある程度の謀略をもって本家万一の際に尾張に先んじて征夷大将軍の地位を得んとしていたという色気がその後の紀州藩一族の歴史に垣間見える。

それを垣間見せてくれたのが光貞・頼純の兄弟タッグであった。実際に紀州からの将軍擁立が実現したのは二人の死後だったが、兄弟の影響は決して小さくない。

それぞれの項目に記したが、徳川頼宣の子である光貞は紀伊藩主の二代目となり、もう一人の頼純は伊予西条藩の藩主となった。そしてその時から西条藩は紀州藩の支藩として、「御連枝」と呼ばれる立場に立った。

御連枝という単語が持つ意味は広く、広義には身内を指すが、江戸時代の幕藩体制においては、とある藩の藩主身内が藩主を務めた本家と親密な支藩を指した。御三家の例を挙げれば下記の通りとなる。

徳川御三家とその御連枝(途中転封された場合は転封後を記載。また一代限りの物は省く)

本家 支藩 支藩初代 本家当主との関係 尾張徳川家 陸奥柳川藩 松平義昌 第二代光友の庶長子 美濃高須藩 松平義行 第二代光友の次男 紀伊徳川家 伊予西条藩 松平頼純 初代頼宣の次男 水戸徳川家 讃岐高松藩 松平頼重 初代頼房の長男 陸奥守山藩 松平頼元 初代頼房の四男 常陸府中藩 松平頼隆 初代頼房の五男 常陸宍戸藩 松平頼雄 初代頼房の七男

勿論、他の親藩・譜代・外様にも本家・支藩の例は多い。しかしながら代替わりを経る度に疎遠になりがちな中、紀州藩と西条藩の連携は特筆に値するほど強かった。それは取りも直さず、「征夷大将軍擁立」との大目標に共に邁進したからだろう。

では、光貞・頼純兄弟は何時頃、どのような視点で将軍擁立を見据え出したのだろうか?

順当に考えるなら、光貞長男・綱教と、五代将軍綱吉長女・鶴姫が縁組した天和元(1681)年と思われる。が、この時は綱吉長男・徳松が存命で、綱吉世継ぎと見なされていたから、この時点とは考えにくいという反論が有るかもしれない。ただ、当時は幼児の夭折率が驚くほど高く、徳松夭折を光貞が睨んでいた、と考えられなくはない(徳松が無事成長したとしても将軍家と親密であって損はない)。

何と云っても、縁組時、綱教は一七歳、鶴姫は五歳という年齢を些か性急に感じる。

そして光貞の目算(というより薩摩守の深読み)が当たったか、天和三(1683)年に徳松は五歳で夭折し、その二年後に綱教・鶴姫が正式に婚姻したことで、綱吉と紀州藩の結び付きは俄然強まり、この頃には綱教が六代将軍に就任する未来を考えた者は少なくなかったことだろう。

綱教将軍実現の為、人脈強化に強めんとして光貞は娘を上杉家・佐竹家に嫁がせ、自身はぎりぎりまで隠居しなかった。これは擁立運動の陣頭指揮の為だけではなく、綱教が藩主になれば参勤交代で江戸と紀州を往復しなければならなくなるからである。

光貞としては、綱教を「江戸在住を義務付けられている藩主世継ぎ」の地位に置き、綱教と鶴姫が常に供に出来る様に務め、一日も早い綱教嫡男誕生を期さんが為でもあった。

一方で頼純は国許では紀伊と伊予の遠い距離にあっても、江戸参勤時には足繁く紀州藩屋敷を訪れて光貞の子供達とも親しく、時に厳しく接した。

綱教将軍が実現すればしたで、紀州藩を返還しなければならない可能性が有り(実際に綱吉は藩主を務めた館林藩を、家宣は甲府藩を将軍就任時に返還している)、頼純にとっては綱教の弟達か、自分の息子達に紀州藩を継がせる為にも、紀州藩と西条藩の親密さを重んじて事に当たる必要があった。

頼純は本家当主筋の綱教には礼儀正しく接したが、綱教の後釜として江戸で修行を積んだ頼職・頼方には叔父として厳しく接した。

頼方、つまり後に八代将軍となった吉宗も、部屋住みの身だった時代・従兄にして悪友でもあった頼致は江戸での悪い遊びをした際には度々頼純の叱責を受けた。

だが、世の中は光貞・頼純の思い通りには動かず、子を為さないままに鶴姫が夭折し、期待の綱教も父に先立って世を去るとそれに気落ちしたかの様に光貞も宝永二(1705)年八月八日に逝去した。

光貞・頼純の兄弟の日々はこの日を持って終わったのだが、絆は途切れなかった。頼純は生前の誼を重んじ、紀州家の良き後見人であり続けた。

光貞逝去の丁度一ヶ月後、紀州藩四代藩主を継いでいた頼職までが二六歳の若さで世を去り、第五代藩主となった頼方は八人いたすべての兄弟を失った。

そんな頼方にとって、頼純は父に代わる存在で、頼雄・頼致は兄にも等しい存在となった。

だが紀州藩の不幸は頼方にまで牙を剥いた。頼職の死の翌月となる宝永二(1705)年一〇月五日に第五代紀州藩主に就任した頼方は同年一二月一日に将軍綱吉に謁見し、徳川吉宗の名と、従三位左近衛権中将の地位を与えられたが、その僅か五日後に悪寒と高熱を発して倒れた。

吉宗の病は疱瘡(天然痘)で、約一〇日間生死の境を彷徨った。勿論一命を取り留めた訳だが、この時吉宗が死んでいれば、紀州藩改易は免れない所だった。否、免れたとしても頼純の子が紀州藩主として将軍位を望むのはかなり至難だっただろう。

短期間に三回も父・兄の葬儀を執り行い、自らも辛うじて一命を取り留めるという経験をした吉宗は命や身内の有難味をより一層感じたのか、頼純一家と終生親密に努めた。

翌年、頼純が世継ぎの頼雄を廃嫡する事件が起きた際に吉宗は頼純に何度も頼雄の赦免を請い、頼純死後も座敷牢に閉じ込められた頼雄の待遇改善を求め続けた(後に頼雄は紀州に移された)。

この五年後、生涯現役のまま頼純は老齢で世を去ったが、更に五年後、七代将軍家継が夭折したことで吉宗が八代将軍に就任し、頼純の五男頼致が紀州藩藩主となることが認められ、徳川宗直となり、自身が統治した西条藩は七男・頼渡(よりただ)が継ぐことを認められた。

奇しくも、この時、光貞・頼純の兄弟の積年の夢が叶ったのであった。

これは余談だが、平成七(1995)年の大河ドラマ『八代将軍吉宗』にて、吉宗(西田敏行)が将軍となり、頼致(柄本明)が徳川宗直として紀州藩主となった折に、一人の家臣が「頼純公が御存命だったらどんなに喜ばれたことだったろうか…。」と呟いていたのが光貞・頼純兄弟の受け継がれた絆の強さを現していた様で、印象に残っている。

ちなみに、この文章を書いたのは平成二七年二月で、『八代将軍吉宗』にて徳川光貞を演じた大滝秀治氏も、松平頼純を演じた藤岡琢也氏も、更には尾張光友を演じた根上淳氏も、水戸光圀を演じた長門裕之氏も、六代将軍家宣を演じた細川俊之氏も、新井白石を演じた佐藤慶氏も、水野忠行を演じた石立鉄男氏もこの世を去ってしまった…………やはり二〇年という歳月は長いものである。

次頁へ

前頁へ戻る

冒頭へ戻る

戦国房へ戻る

令和三(2021)年六月二日 最終更新