第伍頁 毛利隆元und吉川元春und小早川隆景…………逸話以上の兄弟連携

兄

弟

弟

兄弟関係

|

|

第伍頁 毛利隆元und吉川元春und小早川隆景…………逸話以上の兄弟連携

兄

名前 毛利隆元(もうりたかもと) 生没年 大永三(1523)年〜永正六(1563)年九月一日 通称 少輔太郎 父 毛利元就 母 妙玖 一家での立場 嫡男 主な役職 備中守、従四位下・大膳大夫

弟

名前 吉川元春(きっかわもとはる) 生没年 享禄三(1530)年〜天正一四(1586)年一一月一五日 通称 少輔次郎 父 毛利元就 母 妙玖 一家での立場 次男 主な役職 従四位下、治部少輔、駿河守

弟

名前 小早川隆景(こばやかわたかかげ) 生没年 天文二(1533)年〜慶長二(1597)年六月一二日 通称 又四郎、筑前宰相 父 毛利元就 母 妙玖 一家での立場 三男 主な役職 従三位・参議・権中納言、豊臣家五大老

兄弟関係

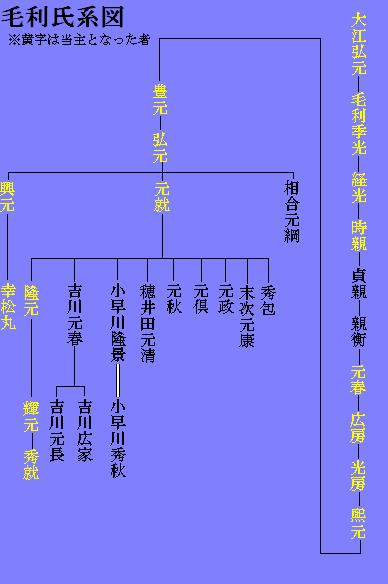

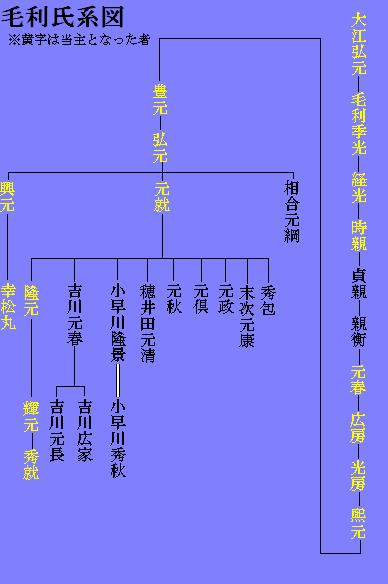

血筋 大江氏→毛利氏→毛利・吉川・小早川氏 父 毛利元就 兄弟関係 同母兄弟 年齢差 嫡男と次男=七歳違い、次男と三男=三歳違い、嫡男と三男=一〇歳違い

兄:隆元

大永三(1523)年、毛利家第一二代当主・毛利元就と正室・妙玖(みょうきゅう)の嫡男として安芸多治比猿掛城(たじひ・さるかけじょう)で生まれた。幼名は少輔太郎(しょうゆうたろう)。

安芸の毛利家は、周防の大内氏・出雲の尼子氏という大大名の間に在り(今川と織田に挟まれた松平家みたいなものやね)、祖父・弘元、伯父・興元、そして父・元就は主に大内氏に親しみつつも、尼子とも慎重に付き合ってきた。自然、少輔太郎も似た生い立ちを送った。

天文六(1537)年一二月一日、少輔太郎は周防の大大名・大内家に人質として送られたが、当主・大内義隆−美少年好きには概ね可愛がられ、人質ながら恵まれた日々だったとされている。

そのせいか、山口に来て一ヶ月も経たない内に義隆を烏帽子親として元服。義隆から偏諱を受け、毛利家代々の「元」と合わせて「隆元」と名乗り、大内氏に仕える武将の一人に加えられ、内藤興盛、江良房栄(えらふさひで)、陶隆房(有名な陶晴賢)、弘中隆兼等とも親しく交流を持った。

特に年齢の近い末・弘中とは天文九(1540)年に帰国した後も連絡を取り合い、これが後々大いに役立った。

一方、当主・義隆は嫡男を人質としたことで、元就を信頼し、隆元もまた高い知識と教養を授けられ、良くも悪くも義隆の影響を受け続けた。

天文一五(1546)年、父・元就が突然の隠居を表明したことで隆元は二四歳で家督を相続して第一三代毛利家当主となった。勿論元就が隠居後も毛利家の実権を掌握しており、隆元は依然として一武将の扱いであったのは歴史のお約束である。

天文一八(1549)年、人質時代に親しくしていた内藤興盛の娘・尾崎局(形式上は大内義隆の養女)と結婚。隆元はこれを深く愛し、生涯側室を持たなかった。(ちなみに弟・元春、隆景も生涯側室を迎えていない。ま、その理由は各々異なるが)。

翌、天文一九(1550)年、元就の主導で、国人衆の中で専横が甚だしかった井上元兼とその一族郎党を粛清。井上一族一掃後、隆元直属の五奉行制度が毛利家の新たな行政組織となり、隆元は側近の赤川元保を筆頭奉行とし、国司元相、粟屋元親、元就側近からも児玉就忠・桂元忠も従えるようになった。

この組織の創設に大いに貢献した隆元だったが、やはり御家の実権は元就が握り続け、奉行達も親隆元派と親元就派が対立し、これには元就も隆元も頭を悩ませた。だがこの時期に隆元が彼等をまとめんとして著した訓戒状条文の多くが後の毛利家御家訓にて模範とされたのであった。

天文二〇(1551)年、山口で大内義隆が陶隆房の謀反により自害に追い込まれた(大寧寺の変)と、隆元は陶が毛利にも攻めてくると判断して、いち早く陶氏打倒を主張した(寵愛してくれた義隆の仇を討ちたいとの念もあったと思われる)。

元就は慎重な姿勢を崩さなかったが、隆元は重臣達を動かして元就に翻意を促し、やがて元就も陶との対決を決意した。

そして弘治元(1555)年一〇月一六日、隆元は河越夜戦・桶狭間の戦いと並ぶ日本史三大奇襲の一つである厳島の戦いに父と共に参戦。

暴風雨の中を渡海したことが奇襲になったことで有名だが、隆元は暴風雨に怯えて渡海に反対する将兵等を奮起させる為、元就の制止に、「自分一人生き残ったところで、御家の弓矢が成り立ちましょうか」と云ってこれを振り切り、自ら先立って船に乗り込んだと云われ、旧友の陶晴賢を滅ぼすに至った。

二年後の弘治三(1557)年には大内義長を滅ぼした。大内義長が大友宗麟の実弟だったため、隆元は弟・隆景の支援を受けつつ西の豊後から宗麟が侵攻するのを撃退し、北の出雲から尼子晴久が侵攻するのを防ぐ父・元就とともに危機的な時期を乗り越えた。

永禄二(1559)年、朝廷より従四位下大膳大夫に、翌永禄三(1560)年に第一三代将軍・足利義輝より安芸守護に任じられた。同年、尼子晴久が急死して尼子氏の勢力が衰退し始めると隆元は中央との結び付きを巧みに利用して、幕府の仲介で大友宗麟と和議を結んで尼子討伐に全力を尽くせるように取り計らった。

永禄五(1562)年に備中・長門守護、翌永禄六(1563)年に周防守護職に任じられ、毛利氏は、かつての大内・尼子をも超える中国地方の大大名として正式に認められた。

しかし尼子攻めに本腰を入れんとしたその矢先、永禄六(1563)年九月一日、備後の国人・和智誠春(わちさねはる)からの饗応の直後、安芸の佐々部で急死。毛利隆元享年四一歳。

死因は食中毒とも毒殺とも云われ、判然としないが、隆元急死の報を受けた父・元就の悲嘆は尋常なものではなく、隆元の死を半ば暗殺と決め付け、和智誠春を初めとする国人達を誅殺しただけではなく、隆元側近の赤川元保までその責を追わせて後に切腹に追い込む程だった。

これは個人的な考察だが、何故、この人物を拙作『嫡男はつらいよ』を制作した際に採り上げなかったのだろうか?………うーむ……謎だ…………。

弟(次弟):元春

享禄三(1530)年、毛利元就とその正室・妙玖の次男として安芸吉田郡山城で生まれた。幼名・少輔次郎(しょうゆうじろう)。

元就の息子達の中でも最も膂力に優れ、天文九(1540)年の吉田郡山城の戦いにおいて、元服が済んでいない身でありながら、父の制止も聞かずに出陣して、初陣を果たす程だった。

天文一二(1543)年八月、兄・毛利隆元より偏諱(「元」の字)を受けて毛利元春と名乗った。その四年後、天文一六(1547)年に熊谷信直の娘・新庄局と結婚。

新庄局は不器量で有名だったとの逸話が有り、元春が自ら彼女を望んだ理由には、「不器量の娘を貰うことで、岳父となる熊谷信直の強い協力が得られることを狙った。」とも、「武将として色に溺れない為に自らを戒めて。」とも云われているが、いずれにせよ元春と新庄局の夫婦仲は円満で、子宝にも恵まれ、元春は生涯側室を置かなかった。

同年七月、母・妙玖の従兄に当たる吉川興経の養子となった。これは吉川家の内紛が背景に在り、興経は叔父・吉川経世(きっかわつねよ)と仲が悪く、経世と家臣団の勧めを興経がやむなく承服したものであるとされている。

養子縁組の条件は、興経の助命と、興経の子・千法師を元春の養子として、成長後に家督を返上・相続させることであったが、謀将・毛利元就はこれを見事に反故にした。

三年後の天文一九(1550)年、元就は興経を強制的に隠居させて元春に吉川家の家督を継がせると、熊谷信直等に命じて興経・千法師を殺害して、吉川家乗っ取りを果たした。

この一件以降、元春は本拠を小倉山城から日野山に移し、小早川家を乗っ取っていた継いでいた弟・隆景と共に「毛利両川体制」を為し、山陰地方の政治・軍事(主に対尼子戦略)を担当した。

弘治元(1555)年、厳島の戦いにおいては吉川軍を率いて小早川軍と協力し、陶晴賢を討った(ちなみに元春は晴賢と義兄弟の仲にあった)。

その二年後、弘治三(1557)年に父・元就が正式に隠居(勿論実権放さず)。元春は隆景と共に兄・隆元を支え、両川体制が本格化したが、永禄六(1563)年九月一日、兄・隆元が急死。毛利家家督は隆元の嫡男・輝元が継承し、元春は引き続き、両川体制で輝元を支えた。

永禄八(1565)年、元春は第二次月山富田城の戦いで活躍し、翌永禄九(1566)年、遂に尼子義久を降伏せしめ、宿願を果たした。

しかし永禄一二(1569)年には尼子家旧臣・山中鹿助(幸盛)等が尼子勝久を擁して尼子家再興軍を挙げたため、引き続き元春は尼子軍と戦い続けることとなった。

更には大友宗麟の下に寄食していた大内氏の残党・大内輝弘が周防国に侵攻して来たが、元春は双方を破り、輝弘を一気に攻めて自害に追い込んだ。

元亀二(1571)年六月一四日、父・元就が死去。甥・輝元が名実ともに当主となり、弟の隆景と共に改めて補佐に当たった。同年、謀略を用いて尼子勝久・山中幸盛を敗走せしめたが、これにより織田信長の襲来を招いた。

加えて天正四(1576)年、京を追放された室町幕府第一五代・将軍、足利義昭が毛利氏を頼って安芸国鞆(とも)に下向して来たことで、信長との対立が決定的となった。

そして天正五(1577)年、織田家重臣の中でも切っての知恵者である羽柴秀吉率いる軍勢が播磨国に侵攻し、元春はこの迎撃に当たった。

天正六(1578)年に上月城に尼子勝久・山中幸盛を討って尼子再興を完全に阻止したが、天正八(1580)年三木城主・別所長治(自害)、備前岡山の宇喜多直家(離反)、伯耆の南条元続(離反)、天正九(1581)年に因幡国鳥取城主・吉川経家(自害)等を次々と失い、戦は劣勢で進んだ。

天正一〇(1582)年には清水宗治が守る備中高松城が水攻めに遭い、宗治を救わんとして元春は輝元・隆景等と共に救援に赴いたが、水攻めで増水した足守川に阻まれ、城に近付くに近付けず、切歯扼腕する日々を送った。

だが六月二日に織田信長が明智光秀の謀反で横死(本能寺の変)を遂げ、状況は一気に変わった。羽柴秀吉は本能寺の変を毛利側に隠しつつ、外交僧・安国寺恵瓊を通じて急遽の和睦が成立(これにより清水宗治は城兵助命の為に切腹)。羽柴軍は備中から撤退し、中国大返しに掛った。

羽柴軍撤収直後に本能寺の変を知った元春は追撃を主張したが、隆景に制止された。だが元春は秀吉に心許さず、同年末、家督を嫡男の元長に譲って隠居した。

その後、弟の隆景は秀吉と親密に付き合い、秀吉の四国征伐にも参加したが、元春は元長を総大将とし、自身は出陣しなかった。しかし秀吉は毛利一族に好意的で、天正一四(1586)年元春に九州征伐の従軍を強く要請し、隆景・輝元等の説得もあって、渋々従軍した。

だが、化膿性炎症に身体を蝕まれていた元春はそれが元で、天正一四(1586)年一一月一五日、出征先の豊前小倉城二の丸で死去した。吉川元春享年五七歳。

弟(三弟):隆景

毛利元就とその正室・妙玖との三男として天文二(1533)年に生まれた。幼名は徳寿丸(とくじゅまる)。

僅か九歳で天文一一(1541)年に竹原小早川氏の当主・小早川興景の養子となった。興景には継嗣が無く、小早川氏の重臣達から元就に対して求められた(興景の妻は元就の姪で、全くの無関係でもなかった)もので、大内義隆の強い勧めもあった。 程なく興景は没し、徳寿丸は義隆と興景の偏諱を受けて小早川隆景と称した。

天文一四(1544)年、隆景は正式に竹原小早川氏の当主となり、天文一六(1546)年に大内義隆の備後神辺城を攻めに従軍し、隆景は神辺城の支城である龍王山砦を小早川軍単独で落とすという功を挙げ、義隆から賞賛される初陣を飾った。

天文一九(1550)年に義隆と元就は小早川家乗っ取りを共謀した。

小早川氏の本家に当たる沼田小早川氏は、当主・小早川繁平が病により盲目となっていて、繁平に忠義を誓う繁平派と、繁平の下では尼子の侵攻に耐え難いと考える隆景派に分かれており、義隆にとっても、元就にとっても、分裂状態の解決は急務だった。

両者は乃美隆興・景興父子を中心とした隆景派を裏で糸引いて、繁平を拘禁し、隠居・出家に追いみ、繁平の妹を隆景に娶せ、沼田・竹原の両小早川氏の家督を隆景に継がせて両家を統合する形を取った(この婚姻を重んじたか、隆景は生涯側室を持たず、実子に恵まれなかった)。

勿論、兄・元春の吉川家同様、謀略で小早川家を乗っ取ったもので、これに際して繁平派の重臣達が何人も粛清された。

天文二一(1552)年、隆景は沼田川を挟んだ対岸に新高山城を本拠とし、毛利氏直轄の精強な水軍として活躍することになる。

その小早川水軍一番の活躍となったのが二年後の、弘治元(1555)年における厳島の戦いだったのは云うまでもない。

隆景率いる小早川水軍は陶晴賢率いる大内水軍を破って海上を封鎖し、毛利軍の勝利に大いに貢献。毛利氏が一躍世に出た。この時、隆景は乃美宗勝を通じて村上水軍を味方に引き入れる調略でも才を発揮した。

大内氏を滅ぼした弘治三(1557)年、父・元就が正式隠居(くどいが、実権は放していない)し、長兄の毛利隆元が家督を継ぎ、隆景は次兄の吉川元春と共に引き続き毛利氏の中枢にあって、元春が軍事面を担当したのに対し、隆景は水軍の情報収集力を活かし主に政務・外交面を担当した。

だが永禄六(1563)年九月一日に兄・隆元は急死し、甥の輝元が家督を継ぎ、隆景は元春と共に、隆元の時と同様、幼少の輝元を補佐した。

永禄九(1566)年に月山富田城の戦いで、宿敵尼子氏を滅ぼし、永禄一〇(1567)年に伊予・大洲城に宇都宮豊綱を降伏せしめ、元亀二(1571)年村上水軍とも激戦を繰り広げる等、水軍を率いた八面六臂の活躍を繰り広げたが、同年六月一四日の父・元就が逝去。

元就の死で、輝元が事実上の当主となったが、彼はまだ若く、補佐役としての元春・隆景兄弟の寄与する所は益々大きくなった。

天正二(1574)年、織田信長の勢力が毛利氏の勢力範囲にまで迫った。同年中に播磨の浦上宗景が攻め寄せ、天正三(1575)年に三村元親が織田方に寝返り、豊後の大友宗麟も侵攻して来た。

天正四(1576)年には京を追われた一五代将軍足利義昭が鞆に落ち延びてきて、義昭の誘いを受けた毛利家は、元春が山陰、隆景が山陽を担当して、第二次信長包囲網の一角として織田方と戦うこととなった。

隆景率いる小早川水軍は村上水軍とともに石山本願寺に兵糧を送ってこれを救け、妨害に出た織田方の九鬼水軍を第一次木津川口の戦いで大いに打ち破った。

しかし、天正五年には織田軍切っての智将・羽柴秀吉軍が押し寄せ、天正六(1578)年に有名な鉄甲船を配備した九鬼水軍との第二次木津川口の戦いで敗れて毛利家は制海権を失った。

天正七年には備前岡山の宇喜多直家が離反し、天正八(1580)年には石山は信長と講和して退去(信長包囲網崩壊)、播磨三木城が陥落して別所長治が自害、天正九(1581)年には因幡鳥取城も餓死者続出の果てに陥落して、城主吉川経家が自害、と苦難の連続だった。

毛利家にとって大きな転換点となった天正一〇(1582)年、清水宗治が籠る備中高松城が包囲され、隆景は輝元・元春と共に三万の軍勢を率いて救援に赴いた。

しかし高松城は水攻めに遭っており、さしもの隆景も増水に行く手を阻まれた。

高松城救援もままならず、やがては武田氏を滅ぼした信長本隊が中国地方にやってくるとの情報ももたらされ、織田軍撃退を至難と見た隆景は安国寺恵瓊を通じて秀吉と和睦交渉を秘密裏に行った。

程なく六月二日に本能寺の変が起きて織田信長が横死。秀吉は明智光秀討伐の為、毛利方に本能寺の変を秘したままで急ぎ和睦を結び、畿内へ取って返した。

直後に信長の死を知った毛利軍では次兄の吉川元春が秀吉の追撃を主張したのに対し、隆景は「一旦和睦しようと起請文をもって約盟したのに、血墨のいまだ乾かぬ内に、敵の災いに乗じて約束を破る事は、大将たる者の恥であって、すべきことではない」と述べて恵瓊とともに追撃に反対した。同時に隆景は中国の故事を出して喪を襲う事の非を説き、仁義を知る者の大切さを説いたと云われる。

天正一一(1583)年以降、賤ヶ岳の戦いでは中立を保ったが、秀吉が柴田勝家を破ると、毛利氏は秀吉への従属を選び、隆景は末弟・毛利秀包(この時点では隆景の養子でもあった)を人質として秀吉に差し出し、秀吉に積極的に協力した。

天正一三(1585)年、秀吉の四国攻めに協力し伊予の金子元宅を討ち、その功績もあって、秀吉からは伊予一国を与えられ、独立大名としての待遇を受けたが、隆景は「一度毛利家に与えられた伊予を改めて受領する」という形を取り、毛利家の一武将としての立場を崩さなかった。

隆景の伊予統治は、ルイス・フロイスが著書の『日本史』にて「隆景は深い思慮をもって平穏裏に国を治め、日本では珍しい事だが、伊予の国には騒動も叛乱も無い」と記して称賛する程だったが、本人は本拠地の三原を動かなかった。それもこれも毛利家家臣の立場を保ったものだった。

天正一四(1586)年、秀吉の九州征伐にも参加し、戦後に筑前・筑後・肥前一郡の三七万一三〇〇石を与えられた。だがこの戦で次兄・元春が陣没し、輝元補佐は隆景一人の双肩にかかることとなった。

その任を果たす為にも隆景は九州の所領支配までは出来ないとして、一度は断った。

だが秀吉は豊臣家蔵入地の代官に任じ、結局は独立した大大名として取り立てられた。隆景はこの時、「筑前は吾に過ぎたる事だ。最近まで敵だった身に大国を与えられるとは、吾を愛するに非ず。九州を手懐ける為の仮の謀よ」と述べたことから秀吉の腹を読んでいたことが窺える。それゆえ隆景は自らをあくまで毛利家の家臣であるとして筑前を領国とせず、「豊臣家からの預かり物」として管理した。

天正一六(1588)年七月、上洛時して秀吉から、羽柴の名字と、豊臣の本姓を下賜され、天正一八(1590)年の小田原征伐では徳川家康の三河岡崎城を預かり、文禄元(1592)年(1592年)の文禄の役では六番隊の大将として全羅道・京畿道に転戦し、文禄二(1593)年、碧蹄館の戦い(へきていかんのたたかい)において明・朝鮮連合軍を立花宗茂と共に大いに打ち破った。

文禄三(1594)年秀吉から、義理の甥(正室・お禰の兄の子)・羽柴秀俊(後の小早川秀秋)を毛利本家の養子に勧めらた隆景は、毛利家が乗っ取られることを懸念し、秀俊の器量も案じられたことから先手を打って秀吉に謁見し、弟の穂井田元清(ほいだもときよ)の嫡子・毛利秀元を養子にする事が決定済みであることを告げ、秀俊を自らの養子に迎えることを提案し、実現させた。

文禄四(1595)年徳川家康や前田利家等と共に五大老の一人に任じられ、直後、秀俊(秀秋と改名)に家督を譲って隠居し、家臣団と共に三原に移り、秀吉からは筑前に五万石という破格の隠居料が送られた。

慶長二(1597)年六月一二日卒中により急逝。小早川隆景享年六五歳。毛利本家・小早川家中は勿論のこと、他の大名達もその死を惜しみ、秀吉は「才智が人の寿命を決めるなら、隆景は百まで生きたであろうに…。」と云い、黒田如水は「これで日本に賢人はいなくなった」と嘆じたと云う。

兄弟の日々

「三矢の教え」が有名過ぎることもあって、毛利隆元・吉川元春・小早川隆景の三兄弟は戦国時代切っての有名兄弟と云えよう。

さすがに「三矢の教え」が後世の創作であることが現在では周知となっているが、隆元・元春・隆景が同母兄弟であり、「両川体制」と呼ばれる兄弟合力があり、それらの史実が「三矢の教え」をあたかも実話であるかの様に世に知らしめるリアリティを持たせたのは事実である。だがこの三兄弟、最初から仲が良かった訳ではなかった。

最終的には三者三様の異なる個性を持つ兄弟が当主・隆元を立て、各々の長所を発揮した「両川体制」を確立したのは余人の言を待たない所だが、それまでが大変だった。それも初めは、三兄弟の短所が目立ったからとも云える。

嫡男・隆元は穏和で教養豊かな文治の将として優れていたが、反面、武将としての気概や機転に欠ける部分があった。

元就はそれを案じ、隆元の傅役・志道広良(しじひろよし)とともに訓戒を続け、書状にも「能や芸や慰め、何もかも要らず。ただ武略、計略、調略が肝要に候。謀多きは勝ち、少なきは負け候と申す」と度々叱責したことを残している。真面目なキャラクターの一方で、隆元は義隆の影響か、文芸遊興に時間を費やすことが多かったことが窺える。

また隆元には自己卑下の激しい一面があり、それは父の才能に対してだけではなく、二人の弟達の才能に対しても顕著だった。

自己卑下から来る自信の無さは深刻で、家督以上の際に、「父上が隠居するなら、家督は幸鶴丸(輝元)に譲る!」と云い出す程で、この性格は元就にとっても、弟達にとっても悩みの種だった。

次男の元春は元春で勇猛さでは他兄弟の追随を許さず、対大内、対陶、対尼子、対織田、対豊臣戦略において戦場では頼りになっても、評定で通るのは元就・隆元・隆景・安国寺恵瓊の意見ばかりだった。単純な戦馬鹿だった訳ではないが、謀将として優秀極まりなかった父や弟には明らかに劣った。比較対象が強過ぎるのは誰しもが認めるだろうけれど。

加えて、幼くして養子役と他家乗っ取り使命を課される中で生きた隆景は兄よりも早く「当主」を担わされ、こす狡さを身につけない訳にはいかなかった。

結果、隆元の当主就任直後は、所領分割や三家それぞれの運営、更には三兄弟の性格の相違など、様々な問題から兄弟仲は決して良好ではなかった。

隆元は父・元就に向けて

「近頃、元春と隆景の両弟は吉田郡山に来ても長期滞在せず、それぞれの家のことばかりに固執し、相談事があっても私ではなく父上を相手にする。これは二人が私を見下して除け者にしているようで、非常に腹が立つ」

という内容の書状を送ったことがあり、これを見た元就は三兄弟の不仲振りを痛感し、『三子教訓状』の発行と毛利両川体制の構築を思い立ったとされる。

これ以降は改めて触れるまでもないので、ごく簡単にまとめるが、周囲の人間−大名家は勿論、領内の国人や家中の直臣までもが信用ならない状況下で親子・兄弟の結束こそが第一、と考えた元就の主導に従い、三兄弟(厳密には同母姉の夫・宍戸隆家を含む)は結束した。

温厚で、内治・対人関係に優れるも戦国時代に必須の武勇と狡猾さに難のある隆元に対し、彼に欠けていたことの前者=「武勇」は元春が、後者=「狡猾さ」を隆景が担った。この体制は多少の紆余曲折はあったものの、概ね上手く機能し、狭義には小早川隆景逝去まで、広義には幕末まで存続したと云える。

毛利両川体制を人体に例えると、元就が骨格、要所要所の神経が隆元、肉体を元春、頭脳を隆景が担ったと云えようか?

悪意的に見れば凡庸な長男坊を文武に優れた弟が支え続けた様に見えるが、両弟がその長所を遺憾なく発揮出来たのも、嫡男・毛利隆元の控え目でも要所要所を締めていた所が大きいのは昨今になって注目されて来ているところである。

そして皮肉にも、このことは隆元急死後になって明らかになった。

戦乱の時代ゆえに、元春・隆景兄弟の武功・知略で目立ったのは当然の成り行きだったが、その中で目立たずとも隆元は内政・対商人・対国人領主取りまとめを卒なくこなしていた。

隆元は法度・訓戒を多数制定して内政を充実させ、地方領主達と友誼を結び、財務において商人や領民に人望や信頼が高かった。逆に隆景は謀将として優れていたが故に領民にも警戒されていた。

いわばこの求心力は隆元にしか発揮出来なかったもので、隆元急死後、改めて元就に属した領民が、隆元の時には金銭を出せても元就には貸せないと拒否する者が続出したほどだった(隆元の死後、毛利家の収入が四〇〇〇石程減少したとされている)。

かくして皮肉にも、隆元が如何に一族にとって重要な男として、縁の下の力持ちとして毛利家の為に尽力していたかを思い知った元春と隆景は今更ながらに隆元に敬服し、自家を優先しがちだった彼等がより一層毛利家のために尽くすようになった。

そして一族が結束して数々の危機を乗り切った結果、元就・隆景は「毛利家は天下を狙うべきではない!」との思いに至った。これが極めて優れた先見性ではあったのは周知だが、それもこれも三兄弟が最終的に心底互いを支え合った上に、数々の実地での経験を重ねたからこそと云えよう。

三兄弟の父・毛利元就が危篤に陥った際、元就は改めて兄弟の結束を説いた。その時、三兄弟の中でただ一人元就の枕元に居た隆景は、元就に「争いは欲より起こるもの。欲をやめて義を守るならば、兄弟の不和は起きませぬ」と述べた。

元就死後、改めて当主となった輝元を元春・隆景と云う叔父二人が支え、数々の危機を乗り切ったのは改めて書くまでもないことだが、三兄弟で最後に残った隆景の懸念がことごとく的中し、毛利家は一二〇万石もの家格を失うも、三〇万石と云う中堅大名としての家格を辛うじて守れたのも周知の通りである(隆景は輝元をとても天下に覇を唱えられる器ではない、と見ていたが、分を守ることは充分に出来ると見ていた)。

余談

三兄弟の父・毛利元就は生涯で九人の男児を儲けたが、「元就の子」と云われた際に、「隆元・元春・隆景」の三人しか思い浮かばない人は少なくない。

これは元就が三兄弟の母・妙玖存命中は側室を持たず、四男・元清以降が妙玖没後に元就が迎えた妻妾達の子で、年齢差や置かれた境遇的にも上三人と下六人とでは大きく異なることが関係していると云える。

元就の思惑はどうあれ、周囲の大名・国人と手を結ぶ為にも多くの子を為す必要があった当時の情勢下で、謀略家・毛利元就が(妙玖存命中のこととはいえ)側室を持とうとしなかったのは意外だが、この史実が何の因果か、元就と妙玖の子である隆元・元春・隆景と妙な共通点をもたらした。

それは、三人とも、(理由は各々異なるが)側室を持たず、正室だけを愛した、ということである。

余りにもカラーの異なる父子・兄弟の奇妙な一致に不思議な因果を想うのは薩摩守だけだろうか。

次頁へ

前頁へ戻る

冒頭へ戻る

戦国房へ戻る

令和三(2021)年六月二日 最終更新